EL CYBERPUNK JAPONÉS

identidad, tecnología y la piel como frontera ontológica[1]

Juan Manuel Díaz

Los primeros indicios de la sensibilidad cyberpunk aparecen tras la Segunda Guerra Mundial. El impacto de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki (1945) instauró una forma de pensamiento tecnológico ambivalente: al mismo tiempo soteriológico y apocalíptico. Obras tempranas como Tetsuwan Atom / Astroboy (1952) de Osamu Tezuka encarnan esta tensión. El robot niño, símbolo de la esperanza posbélica, es también una figura melancólica: un cyborg inocente que encarna la fe tecnológica al tiempo que expresa la angustia por la pérdida del orden natural.

*

*

Durante los años 60 y 70, en paralelo al desarrollo del kaijū eiga y del cine tokusatsu, la ciencia ficción japonesa se volvió cada vez más distópica. El primer género se refiere a las cintas de monstruos gigantes, cuyo mayor ejemplo son las cintas de Gojira o conocido en Occidente como Godzilla (Allison, 2006).

Autores como Sakyo Komatsu (Japan Sinks, 1973) imaginaron colapsos sistémicos como respuesta a la fragilidad de la modernidad japonesa. El crecimiento económico acelerado y la urbanización intensiva fueron traducidos simbólicamente en catástrofes que desestabilizan tanto el territorio como la subjetividad.

*

*

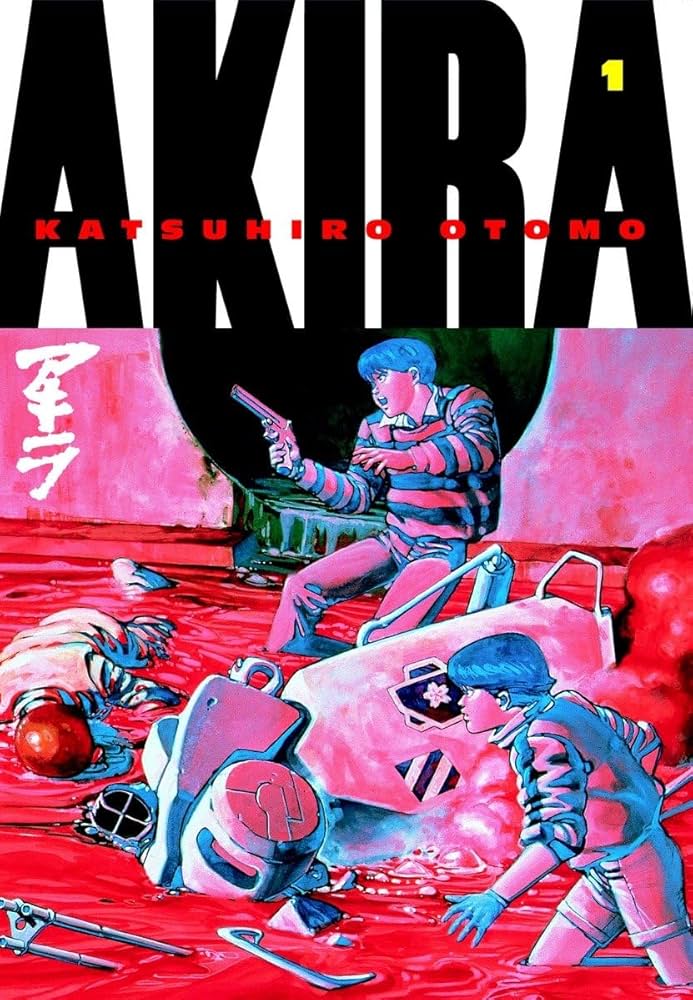

En los años 80, con el auge económico de la burbuja japonesa, el país experimentó una hiperfetichización de la tecnología, acompañada por una creciente ansiedad social. Es en este contexto que emerge el cyberpunk como subgénero propiamente dicho, con la publicación del manga Akira (1982–1990) de Katsuhiro Otomo. La obra representa un Tokio postapocalíptico devastado, poblado por jóvenes desarraigados, cuerpos mutantes y sistemas de control militar-tecnológico. La corporalidad se vuelve un campo de mutación y dislocación, anticipando la estetización de la tecnocarnalidad propia del cine de David Cronenberg, pero desde una sensibilidad culturalmente distinta. Como ha argumentado Thomas Lamarre (2009), Akira establece una «tecnopolítica de la visión», donde la animación no es simplemente imagen, sino flujo material de información. En este sentido, los dos elementos —la animación como movimiento de la imagen y lo mostrado por esas imágenes— reconstruyen una forma de ver el mundo, un conocimiento y un ordenamiento de dicha información. Inclusive, dicho fluyo de información y, ¿por qué no?, de cosmovisión, se queda corto en términos de ser una mera visión. Lamarre (2009) lo menciona:

Rather it is the dynamism of interactions that arise between viewers and animations that makes for the novelty of anime. In fact, what happens between anime and its viewers is so dynamic that viewers seem a somewhat outdated and passive term to describe a situation in which “viewing” may cross into conventions, fanzines, amateur manga production (dōjinshi), cosplay (costume play), and fansubbing.

*

*

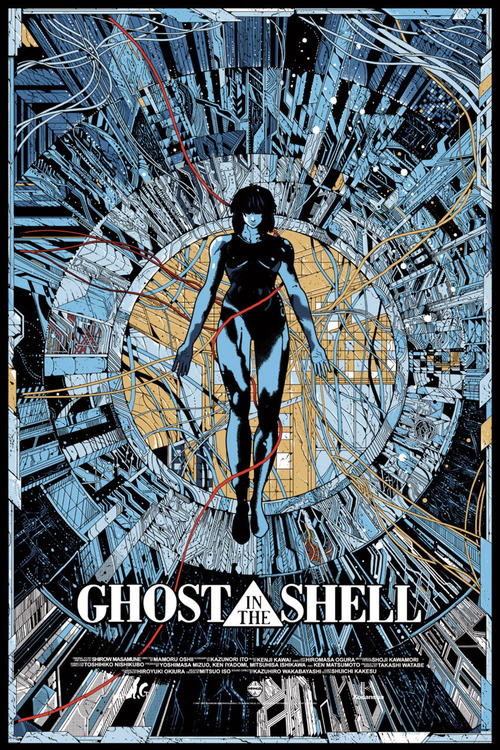

Es en la década de 1990 cuando se marca un giro introspectivo y filosófico. Obras como Ghost in the Shell (Oshii, 1995) y Serial Experiments Lain (Nakamura, 1998) problematizan los límites del yo, la conciencia y la corporalidad en contextos informáticos. Así como no hay un límite del yo, tampoco hay un límite entre los tipos de imágenes y su interrelación entre sí. En las obras anteriormente mencionadas, la interfaz se convierte en nueva carne: el alma (ghost) flota entre redes, mientras la carcasa (shell) es habitada por espectros algorítmicos. La imagen se trastoca y representa la nueva condición del alma. Es decir, la interfaz pasa por tres tipos de imágenes: live action o imagen “real”, generadas por computadora o cgi y animadas. La interfaz visual-plástica se reconvierte en una interfax volátil, reflejando así el contenido del yo, aún más volátil y cambiante.

*

*

Susan Napier (2001) y Christopher Bolton (2007) han señalado cómo estas producciones configuran un discurso poshumano desde el marco estético-filosófico japonés, donde la tradición sintoísta de animismo difuso se resignifica como dataísmo espiritual. El dato o, mejor dicho, la data digital, el ser del sujeto en el ciberespacio, suplanta al ser análogo.

En el siglo XXI, el cyberpunk japonés se globaliza y diversifica. Títulos como Psycho-Pass (2012), Texhnolyze (2003) o Electric Dragon 80.000 V (2001) exploran nuevas configuraciones de vigilancia, biopolítica algorítmica y mundos virtuales. Sin embargo, como advierte Anne Allison (2006), la estética del cyberpunk corre el riesgo de volverse mercancía vacía: lo que fue crítica se convierte en estilo. El decorado distópico se convierte en fondo neutro de consumo cultural global.

*

*

El cyberpunk japonés es, en última instancia, el síntoma de una relación cultural no resuelta con la tecnología, el cuerpo y el futuro. Como ha escrito Yuk Hui (2019), el algoritmo se convierte en principio ontológico. Y en el imaginario japonés, esa ontología se manifiesta como loop estético y trauma narrativo: el sujeto ya no deviene a través de la historia, sino que se reproduce por recursividad técnica. El tiempo, como en Paprika (Kon, 2006), colapsa entre el sueño, el código y la imagen.

**

[1] Parte de mi tesis para obtener el grado de doctor en Teoría y Análisis Cinematográfica en la UAM Xochimilco. No se ha publicado.

***

Referencias

Allison, A. (2006). Millennial Monsters: Japanese Toys and the Global Imagination. University of California Press.

Bolton, C. (2007). Interpreting Anime. University of Minnesota Press.

Hui, Y. (2019). Recursivity and Contingency. Rowman & Littlefield.

Lamarre, T. (2009). The Anime Machine: A Media Theory of Animation. University of Minnesota Press.

Napier, S. J. (2001). Anime from Akira to Princess Mononoke: Experiencing Contemporary Japanese Animation. Palgrave.

****

Juan Manuel Diaz de la Torre

Nací en la Ciudad de México un 11 de octubre de 1985.

Ese día fue viernes y debí nacer a las 6 de la mañana, pero llegué hasta las 8.

Tal vez por eso me gustan los viernes y dormir hasta tarde.

Soy escritor de poesía, cuento, novela y viñeta, aunque mi trabajo diurno es ser profesor e investigador.

En realidad, creo que mi chamba es comunicar: sin importar que sea una reflexión en forma de cuento, un análisis de una película o algún apunte sociológico, lo único que hago es comunicar.

¡COMPÁRTELO!

Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.