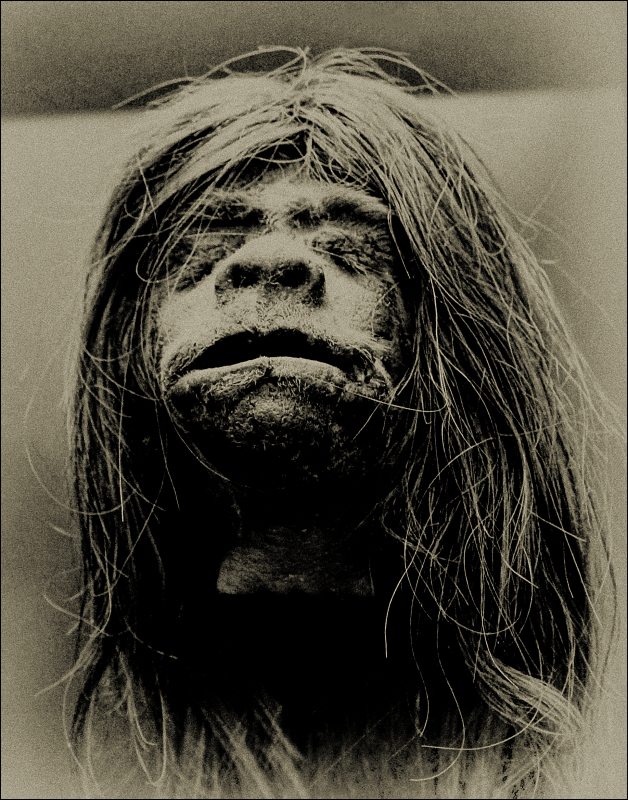

TSANTSA

Irad Ramírez

Los Shuar son el pueblo que resistió. Habitantes de la cuenca amazónica de Ecuador y Perú se enfrentaron al imperio inca en el siglo XV y cien años después rechazaron la conquista española. Su orgullo trasciende la modernidad, desprecian el apodo despectivo de jíbaros y preservan sus tradiciones. Su única derrota moral es la banalización de su cultura por parte de los extranjeros, quienes convirtieron sus objetos ceremoniales en souvenirs.

Tsantsa es la práctica de reducir las cabezas de los enemigos, pero —en contra de lo esperado— su fin es conciliar con el espíritu y volverlo parte de la comunidad, así como para propiciar la buena cosecha. El ritual es solemne y respetuoso. El talismán resultante es tratado con veneración y ternura hasta que cumple su ciclo, lejos de ser un simple trofeo de guerra. La práctica se prohibió a mediados del siglo XX, cuando los Shuar se integraron a las ciudades y actualmente es casi imposible encontrar un tsantsa real.

*

*

Desde jóvenes los miembros de las tribus Shuar practicaban el tsantsa como un rito de iniciación, utilizando animales. Las pocas fuentes de la época son de misioneros, por lo que no existe un registro oficial del proceso ni exento de un fuerte sesgo por el prejuicio y la impresión que provocaba el ritual. La periodista Kata Karáth, para la revista Science, la describe de la siguiente manera:

Tras decapitar a la persona o animal fallecido, el Tsánkram realizaba una incisión desde la mitad de la nuca hasta el cuello. La piel, la cara y el pelo se arrancaban por completo del cráneo, que se desechaba. Los tejidos blandos se sumergían en agua hirviendo mezclada con hierbas hasta que la piel se encogía al tamaño deseado. A continuación, los Tsánkram moldeaban el tejido hasta formar un ‘saco’ vacío con forma de cabeza humana. Para evitar que el alma del difunto escapara y causara daño, cosían el corte de la nuca, así como los ojos y la boca, probablemente con fibras de palmas locales.

Algunas comunidades buscan recuperar las cabezas de las colecciones de museos de todo el mundo para su estudio, pero muchas de ellas son falsas reliquias creadas con el único fin de comerciar con los extranjeros.

*

*

En 1850 empezó un intercambio comercial con los Shuar, siendo las tsantsas muy codiciadas y exotizadas por los extranjeros. Para cubrir la demanda empezaron a fabricarse a partir de monos y perezosos. Actualmente se pueden encontrar estos objetos en museos de todo el mundo, aunque ya se está cuestionando la ética de su exhibición, llegando incluso a retirarse en algunos casos (como en el Pitt Rivers en Oxford), ya que fomentaba el racismo y denigraban a la cultura Shuar con adjetivos ofensivos. También en Inglaterra se ha empezado a retirar la exhibición de cuerpos humanos pertenecientes a culturas de todo el mundo, iniciando un proceso de repatriación. En el mismo artículo, Kata Karáth comparte la opinión de Laura Van Broekhoven (directora del Pitt Rivers) acerca de la dificultad de recuperar las tsantsas auténticas:

Al tratarse de objetos culturales y restos humanos de más de 100 años de antigüedad, la mayoría de las tsantsas pertenecen legalmente al gobierno de Ecuador y no a los shuar. Además, muchas tsantsas se elaboraron a partir de los restos humanos de miembros de la nacionalidad indígena achuar, que a veces lucharon con los shuar en el pasado.

En la actualidad una gran parte de las tribus Shuar no se identifican con la práctica de las tsantsas y tienen un mayor interés en preservar otros elementos de su cultura como el idioma.

Augusto Monterroso parte de este fenómeno histórico para escribir el cuento “Míster Taylor”, una crítica al colonialismo y a la explotación de la cultura indígena con bastante humor negro. El protagonista es un estadounidense radicado en Sudamérica que se encuentra en una situación precaria y por casualidad adquiere una cabeza reducida. Decide enviarla a un familiar en el extranjero, el cual le exige más de esos peculiares objetos. La creciente demanda trastorna la dinámica de los habitantes de la comunidad, quienes recurren a prácticas cada vez más ridículas.

*

*

Monterroso llega a limites absurdos, por lo que queda claro que no sólo habla de las tsantsas, sino de otras situaciones que se siguen replicando en nuestros días: el arte y tradición al servicio del turismo de los países con mayor poder económico. Objetos con una fuerte carga histórica, cultural y artística convertidos en simples recuerditos, la apropiación cultural al servicio de la industria (como el reciente caso del diseñador estadounidense Willy Chavarria y Adidas, señalados por comunidades zapotecas por robar su diseño de huaraches tradicionales).

“Míster Taylor” también resuena con el cuento de “Canastitas en serie” de Traven, donde otro estadounidense quiere aprovecharse de un artesano de canastas de palma, buscando convertir en mercancía sus creaciones a cambio de migajas. Pronto el extranjero se topa con pared al descubrir lo incompatible de la producción artesanal de las canastas con la demanda voraz de los consumidores estadounidenses, incluso considera ignorante y necio al artista por no aspirar a la masificación de sus creaciones —por las que siente un profundo aprecio—, ya que son piezas únicas y bellas a las que les dedicó tiempo y esfuerzo.

Más allá del mito, persiste una fascinación por estos objetos en la ficción, desde Beetlejuice de Tim Burton hasta El prisionero de Azkaban de Cuarón. Se puede encontrar réplicas en museos de Ripley de todo el mundo o incluso en ferias y bazares. Fuera del morbo, mirarnos en esas copias de látex o de papel maché nos provoca una aprehensión que al mismo tiempo nos atrae e inquieta (de la misma forma en que vemos fetos en frascos con formol), algo considerado repulsivo por la sociedad pero que nos sugiere algo más allá de nuestra cotidianidad, un resquicio por el que podemos espiar lo que ocurría en la oscuridad e intimidad de la selva.

*

**

Fuentes:

Cabezas encogidas | Museo Pitt Rivers

***

AQUÍ puedes leer «Míster Taylor».

AQUÍ puedes leer «Canastitas en serie».

****

Irad Ramírez

Artista visual y Especialista en Promoción de la Lectura, egresado de la Universidad Veracruzana. Se dedica a la divulgación de la literatura fantástica y de horror.

Fundador de Los Antiguos y Abismales, comunidad que se reúne periódicamente desde el 2017 para la lectura, análisis y discusión de cine y literatura de horror.

También colabora en el Reflexionario Mocambo, espacio cultural dedicado a la promoción de la lectura y las artes vivas.

¡COMPÁRTELO!

Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.