UNA BREVE HISTORIA DEL CYBERPUNK

Juan Manuel Díaz

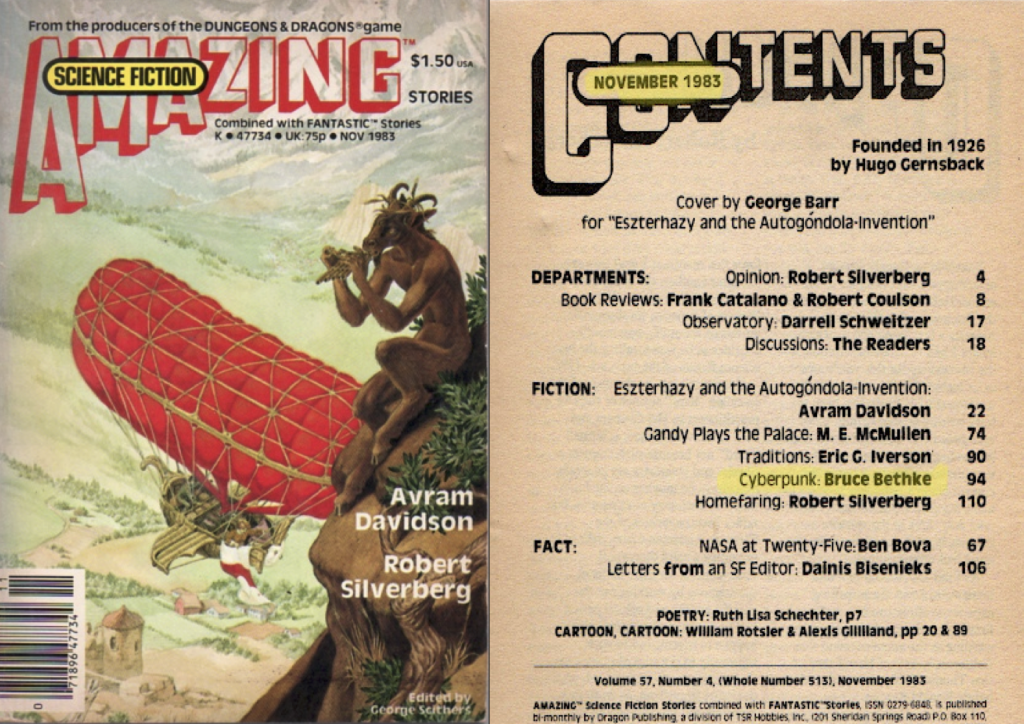

El término cyberpunk apareció por primera vez en la legendaria revista Amazing Stories en 1983: era el título del ya famoso y seminal cuento de Bruce Bethke, que después se editaría en forma de novela corta. El ritmo de Bethke es frenético, con neologismos y circunstancias que no se molesta en explicar. Los héroes son un grupo de adolescentes que ahora llamaríamos hackers, jóvenes cuya vida gira alrededor de una red virtual como espacio seguro para ellos, lejos de la mirada interventora de los padres. Son rebeldes que construyen espacios liminales en las pantallas. Más allá de crear una palabra, Bethke diseñó el mapa y la hoja de ruta para el género completo. Casi podríamos decir que en el cuento/novela de Bethke se reproduce fractalmente todo lo que vendría después.

*

*

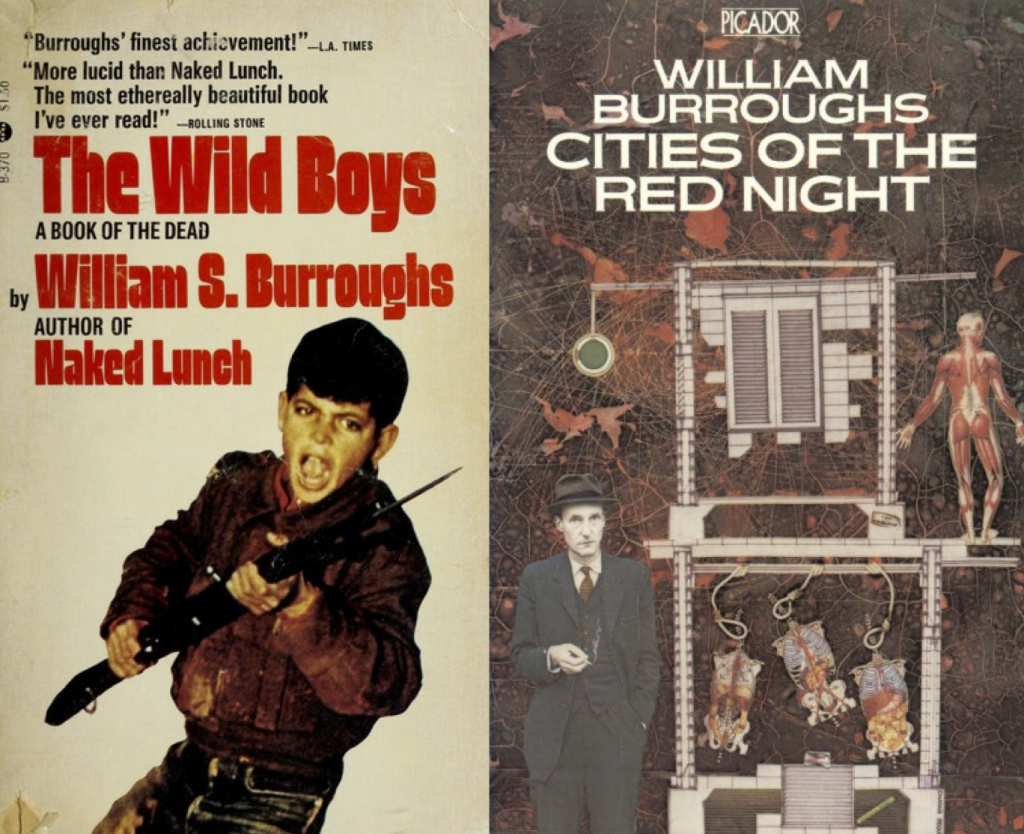

Es claro, sin embargo, que lo de Bethke no ocurrió en el vacío. Ya las literaturas rebeldes y fragmentarias de la generación beat —particularmente William S. Burroughs, explorando los límites de la literatura en términos narrativos y temáticos— lo habían hecho años antes. En novelas como The Wild Boys y Cities of the Red Night vemos los arquetipos que darían vida al hacker como antihéroe del cyberpunk: el rebelde cuya mera existencia es una afronta a las reglas sociales. El autor toca temas como el efecto de las drogas, las vidas marginadas, la decadencia de la sociedad capitalista e inclusive la revolución sexual. Si bien no son obras de ciencia ficción en el sentido más tradicional, abrieron puntos de fuga para construir un etos que sería retomado por Bethke.

*

*

Por otra parte, el movimiento literario de la Nueva ola —liderado por Michael Moorcock y su revista New Worlds— también serviría como influencia. Los autores —siendo el más destacado J.G. Ballard— buscaron romper los límites narrativos de la ciencia ficción, construyendo espacios mucho más violentos y temas más oscuros. Particularmente, el efecto de la tecnología en la sociedad y en el cuerpo fueron los temas constantes de la Nueva ola. Ballard cristalizaría el espíritu del cyberpunk imaginando mundos colapsados y postapocalípticos, que funcionan como escenarios del colapso mental de los protagonistas. Si bien es cierto que no toda obra de cyberpunk heredaría esta característica —que inclusive ha recibido el nombre del género del espacio interior (en contraposición al género del espacio exterior en la ciencia ficción), basta con ver Ghost in the Shell para reconocer esa ciencia ficción de espacio interior.

*

*

También debo mencionar la enorme aportación de Philip K. Dick, particularmente con Scanner Darkly y (seguro el lector ya debe anticiparlo) su influyente Do Androids Dream of Electric Sheep? Ambas adaptadas al cine.

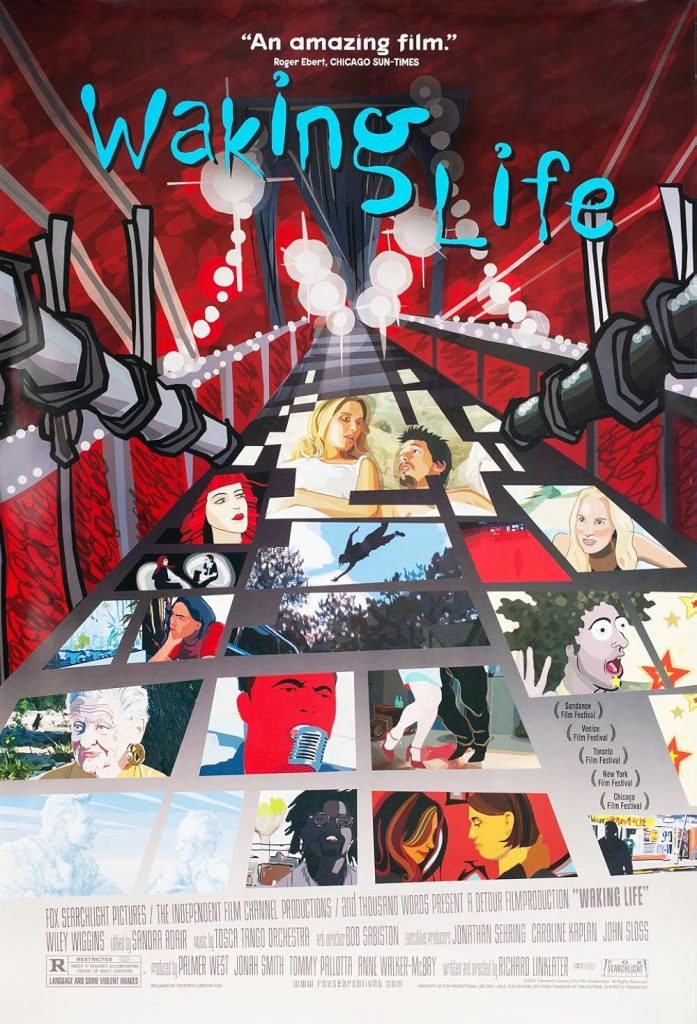

La primera con el mismo título, protagonizada por Keanu Reeves y Robert Downey Jr, dirigida en 2006 por Richard Linklater (Boyhood, Waking Life, Before Sunset y la aclamadísima de este año Novelle Vague, sobre el movimiento de cine francés del mismo nombre) y filmada con la técnica de animación de rotoscopio.

*

*

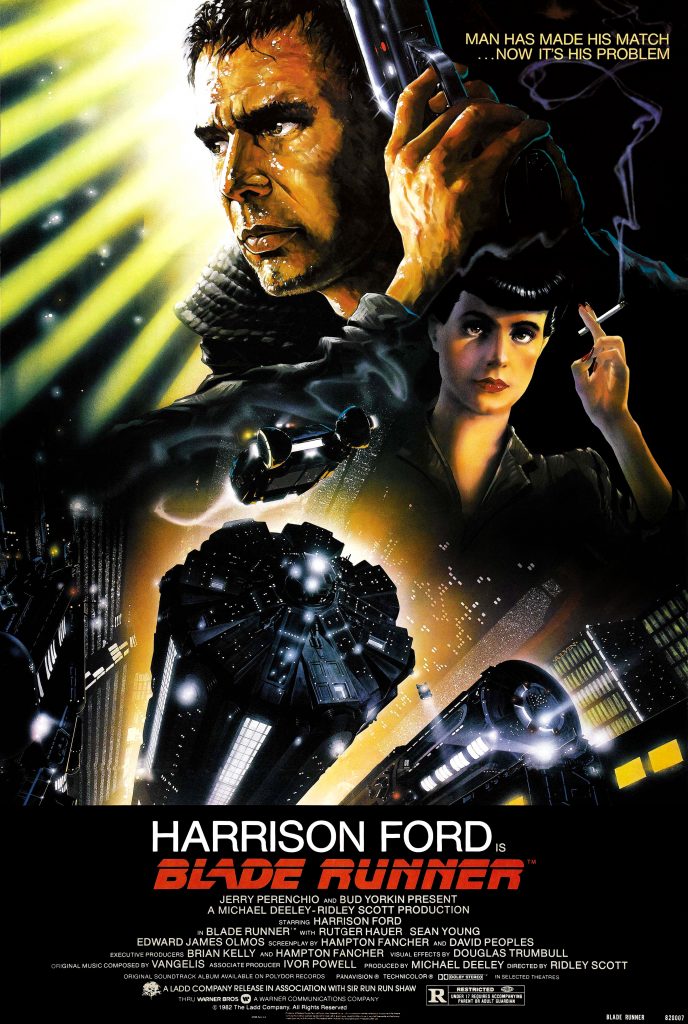

La segunda se convertiría en la cinta de culto Blade Runner de 1983. La semilla neo-noir que tanto marcaría al cyberpunk estadounidense se hizo presente. Y lo digo en esto términos porque el cyberpunk en otras latitudes se alimentaría de otros géneros. Mis dos áreas de especialidad, el cyberpunk japonés y el cyberpunk de Asia Central, lo hicieron de otras narrativas y mitologías. El body horror a la Cronenberg infusionaría al japonés, mientras que el realismo sucio postsoviético haría lo propio en Rusia y en Asia Central.

*

*

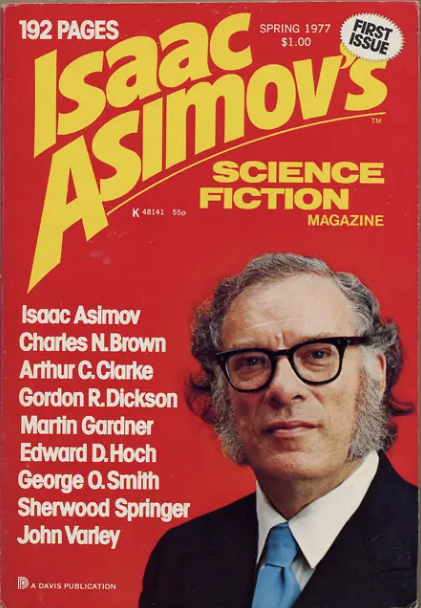

Con todo, el critico y escritor Gardner Dozois popularizó el término al referirse a la obra de William Gibson y Bruce Sterling (particularmente en las editoriales que Dozois escribió para la Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine). Dicho sea de paso, la revista no fue fundada por Asimov, pero la editora en jefe —Sheila Williams— obtuvo el permiso del escritor para que la publicación llevara su nombre. Posteriormente, el propio Dozois retomó el término en 1984 (en su columna de literatura y cultura del Washington Post) para referirse no sólo a Sterling y a Gibson, sino que mencionó notablemente a Lewis Shiner, Pat Cadigan y Greg Bear (quienes en realidad no tienen tantos elementos en común más que las dos ideas principales del propio género: una fijación fetichista por la tecnología y los ámbitos computacionales, así como una visión pesimista del futuro).

*

*

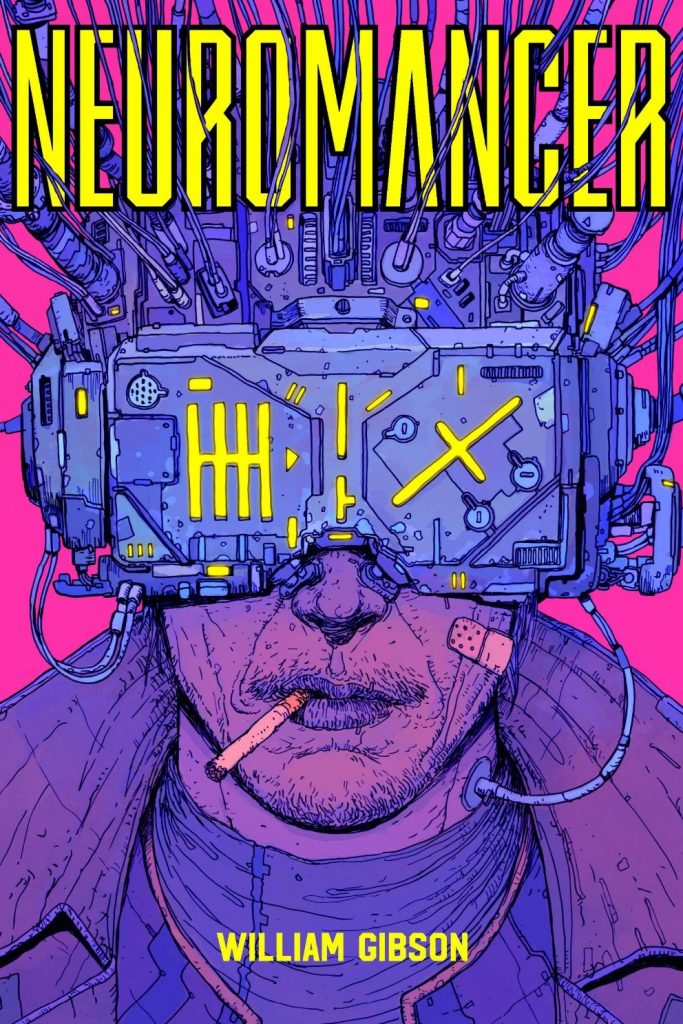

Sea como fuere, el cyberpunk se fue cristalizando alrededor de los años ochenta con obras como Neuromancer del ya mencionado Gibson; sin embargo, su existencia fue una herencia propia de la narrativa decadente de los beats, así como de autores como Ballard, presentando una actitud, a falta de otro adjetivo más claro, punk. Una representación —que primero fue narrativa y después, visual— sobre las vidas en los márgenes de las sociedades hipercapitalistas. Ese sentimiento naciente a partir del despegue mismo de las élites que terminaron por maquinizar la vida de los desposeídos.

*

*

La cuestión fue que el cyberpunk se volvió comercial, una parte del engranaje que precisamente denunciaba. Claro, no todo cyberpunk es complaciente y domesticado, pero es necesario regresar a la violencia narrativa y visual. En tiempos de la deshumanización en medios, requerimos un post-cyberpunk que explote las imágenes de la rebeldía y la inconformidad. Es necesario, me parece, dejar de pensar en el cyberpunk como una estética de internet y pensarlo como una forma cultural y cotidiana de rebeldía. Como lo decía el antropólogo anarquista James C. Scott, la rebeldía es un músculo que si no se trabaja se atrofia. Y este músculo es necesario para cambiar la sociedad.

**

AQUÍ puedes leer «Cyberpunk»

****

Juan Manuel Diaz de la Torre

Nací en la Ciudad de México un 11 de octubre de 1985.

Ese día fue viernes y debí nacer a las 6 de la mañana, pero llegué hasta las 8.

Tal vez por eso me gustan los viernes y dormir hasta tarde.

Soy escritor de poesía, cuento, novela y viñeta, aunque mi trabajo diurno es ser profesor e investigador.

En realidad, creo que mi chamba es comunicar: sin importar que sea una reflexión en forma de cuento, un análisis de una película o algún apunte sociológico, lo único que hago es comunicar.

¡COMPÁRTELO!

Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.