LA EVOLUCIÓN DE LA HEROÍNA TERRORÍFICA

EN CINE Y LITERATURA

Aglaia Berlutti

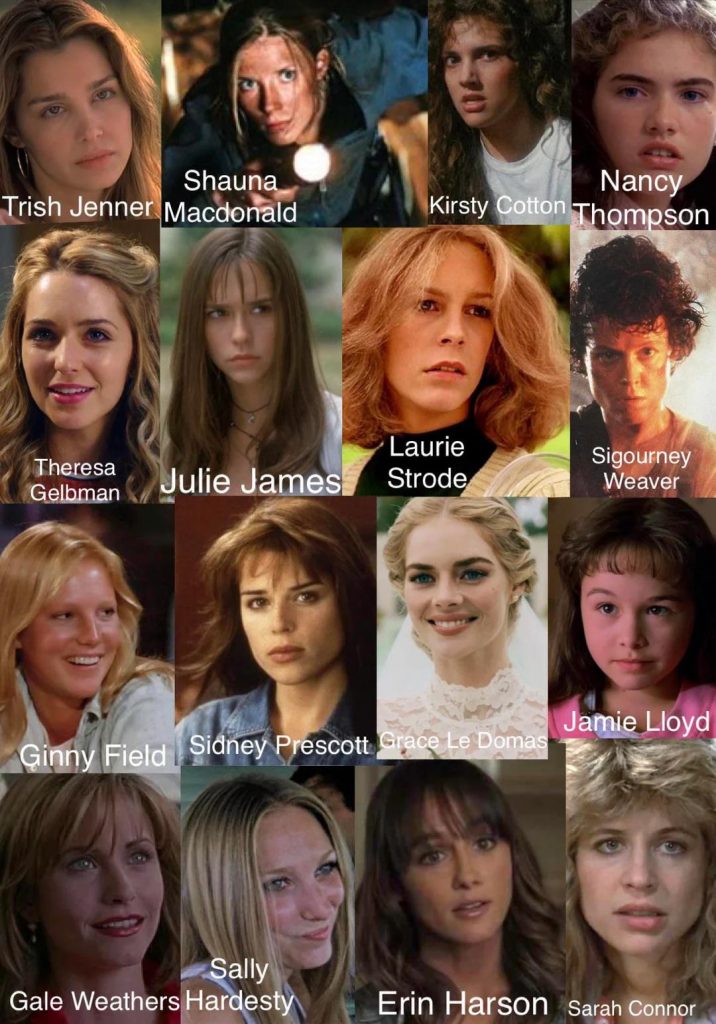

En el cine y la literatura de terror, la figura femenina ha pasado de víctima pasiva a catalizadora del miedo y la resistencia. De Laurie Strode a La vegetariana de Han Kang, el género revela que el horror más perturbador no siempre proviene de monstruos externos, sino de impulsos íntimos e inconfesables.

La historia del cine de terror ha explorado, desde sus primeras imágenes, cómo el miedo puede ser una herramienta de control y una ventana a los deseos más oscuros. Las primeras criaturas, ya fueran espectros de mirada vacía o depredadores imposibles, servían para canalizar el pánico a lo desconocido. Con el auge de estudios especializados, como la productora británica Hammer, las viejas leyendas de vampiros y monstruos fueron reconfiguradas para un público que buscaba en el horror una experiencia sensorial intensa.

Este cine, aunque ligado a códigos clásicos, desarrolló un lenguaje visual propio y estableció convenciones que más tarde serían cuestionadas. La dinámica habitual presentaba a una mujer joven como víctima, atractiva y vulnerable, y a otra figura femenina —la superviviente— que encarnaba inocencia y rectitud. El relato no sólo generaba tensión, sino que reforzaba una moral subyacente: el triunfo de la virtud frente al peligro.

Esa fórmula, que combinaba violencia explícita y un subtexto moralizador, consolidó un esquema narrativo que marcó varias décadas. El resultado era una visión simplificada de los roles de género, donde la capacidad de la mujer para superar la amenaza estaba condicionada por su pureza o por su adecuación a un ideal predeterminado. La tensión entre miedo y moralidad sería clave para entender su evolución posterior.

El terror con rostro femenino

En los años sesenta, este patrón comenzó a resquebrajarse. La transformación social y los movimientos feministas influyeron en la manera en que el cine mostraba a sus protagonistas femeninas. El papel pasivo de la víctima empezó a dejar paso a personajes con agencia, dispuestas a actuar para salvarse. Sin embargo, el cambio no fue completo: aunque la llamada Final Girl podía enfrentarse a la amenaza, su supervivencia continuaba ligada a la imagen de una mujer moralmente irreprochable.

*

*

Así, la aparente ruptura reproducía, de forma encubierta, prejuicios más antiguos. El personaje sobreviviente simbolizaba un ideal de virtud heredado de mitos arcaicos, y aunque la violencia física se convertía en un campo que podía resistir, lo hacía bajo la tutela de una mirada paternalista. Esta contradicción marcó un largo periodo en el que el género se debatía entre innovar o aferrarse a lo familiar.

El arquetipo se volvió predecible, y en muchos casos perdió la fuerza disruptiva que había tenido en sus primeras reformulaciones. El público, sin embargo, continuaba consumiendo estas historias, quizá por la familiaridad de sus códigos o por la comodidad de un esquema que permitía sentir miedo sin desafiar demasiado los valores tradicionales que sostenían su estructura narrativa.

A finales de los setenta, John Carpenter reorientó el género con Halloween (1978). Laurie Strode, interpretada por Jamie Lee Curtis, mostraba una combinación de vulnerabilidad y capacidad estratégica inusual hasta entonces. Laurie no espera pasivamente la ayuda de nadie; actúa, se defiende y encuentra maneras de frustrar los intentos del asesino enmascarado, Michael Myers. Aunque conserva ciertos rasgos del arquetipo previo, su papel introduce una tensión nueva: la mujer como antagonista activa del mal, no sólo como víctima.

*

*

Este matiz abrió la puerta a reinterpretaciones posteriores, aunque todavía quedaban restos de la moral convencional que limitaban la amplitud de su construcción. Dos años más tarde, Sean S. Cunningham con Friday the 13th (1980) retorció el molde al presentar a una antagonista femenina —Pamela Voorhees— como fuente de la amenaza. Alice Hardy, la protagonista, sobrevive gracias a su ingenio, pero el esquema de la chica final volvía a dominar.

*

*

El éxito de esta fórmula generó una avalancha de imitaciones, que diluyeron la frescura de la propuesta inicial. La repetición convirtió el recurso en cliché, y la tensión entre renovación y reiteración se volvió evidente, mostrando que el género debía buscar otros caminos para no quedar atrapado en su propio repertorio.

El dolor, el miedo, la búsqueda

En 1984, Wes Craven logró una fusión entre terror sobrenatural y slasher con A Nightmare on Elm Street. La protagonista, Nancy Thompson (Heather Langenkamp), no sólo enfrenta a Freddy Krueger con ingenio, sino que entiende la lógica retorcida del mundo que habita, algo que le otorga ventaja.

*

*

En 1987, Clive Barker con Hellraiser ofreció otra variación con Julia (Clare Higgins) como figura central de la amenaza y Kirsty (Ashley Laurence) como contrapunto. Ambas representan extremos del mismo tema: deseo y resistencia, corrupción y moralidad.

*

*

Estos ejemplos demuestran cómo el cine de terror podía complejizar el rol femenino sin desprenderse por completo de sus raíces simbólicas. Décadas después, películas como The Conjuring o Hereditary retomaron la figura de la mujer en el centro del conflicto, pero con un énfasis distinto: aquí, la amenaza se cruza con el duelo, la maternidad y la espiritualidad.

Lorraine Warren (Vera Farmiga) y Carolyn Perron (Lili Taylor), en la obra de James Wan, o la madre (Annie, interpretada por Toni Collette) de Hereditary encarnan un tipo de resistencia más emocional y menos dependiente de la castidad o de la juventud. El horror ya no sólo venía de fuera, también brotaba de la experiencia interna, del peso de la pérdida y de la intensidad de los lazos afectivos que podían convertirse en motores para enfrentar lo inexplicable.

*

*

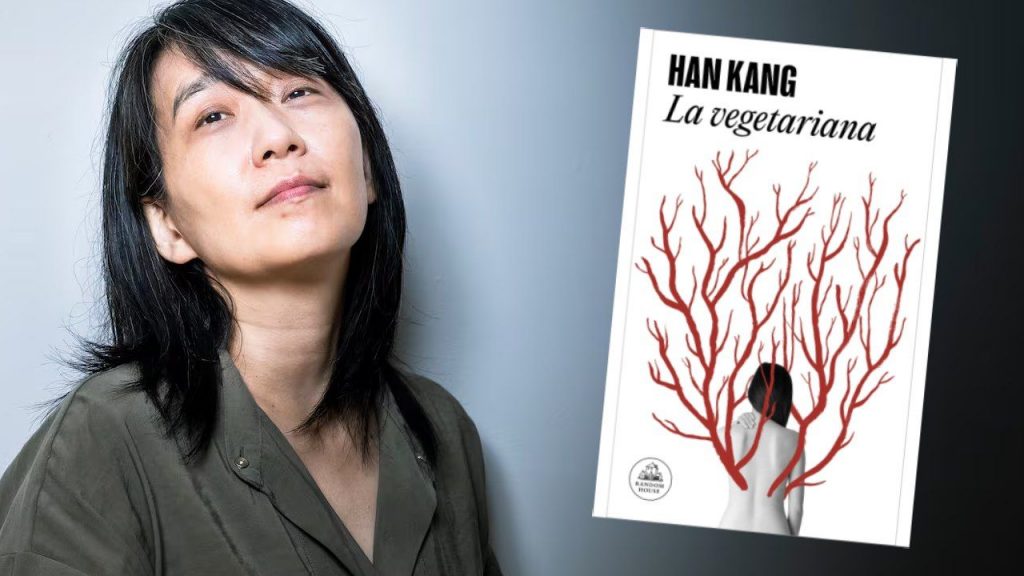

Esa misma lógica de horrores íntimos conecta con la literatura y con ejemplos como La vegetariana de Han Kang, cuya narrativa, aunque ajena al cine, comparte con él una exploración de los impulsos y el miedo como fuerzas transformadoras. La protagonista sueña con devorar a sus familiares, y esta imagen, lejos de ser mero impacto, funciona como una alegoría sobre el poder, la violencia y los límites de la voluntad. Igual que en el cine de terror más introspectivo, aquí el monstruo no es externo, sino una extensión de la psique.

Han Kang utiliza el cuerpo como territorio de conflicto y la alimentación como metáfora de opresión y resistencia. El canibalismo simbólico remite a las mismas tensiones que en pantalla se manifiestan como posesiones demoníacas o compulsiones homicidas: la irrupción de lo prohibido que fuerza a reconsiderar la identidad. Así como Laurie o Nancy reconstruyen su papel a partir de la amenaza, la protagonista de La vegetariana redefine su lugar en el mundo a partir de una renuncia y de un deseo radical. En ambos casos, la violencia funciona como catalizador de una nueva comprensión, y el horror se convierte en un medio para exponer las fracturas invisibles de lo cotidiano.

*

*

La voracidad del horror

La novela de Han Kang comparte con el cine de terror un interés por lo sensorial y lo incómodo. La autora, como los directores que redefinieron la Final Girl, evita los lugares comunes y se enfoca en lo que no se dice de forma explícita. Su prosa es deliberadamente fría, lo que intensifica el efecto perturbador, y las escenas más gráficas no buscan complacencia, sino reflexión. En este sentido, su obra recuerda a películas que han trasladado el horror desde lo espectacular hacia lo íntimo, como Hereditary o incluso The Babadook, donde la amenaza es inseparable del duelo y de la fragilidad emocional.

El hecho de que La vegetariana haya sido traducida con participación directa de la autora añade una capa de intencionalidad que en cine equivaldría a un montaje supervisado por el propio director: cada corte, cada cambio de ritmo responde a un diseño consciente. Así, tanto en la página como en la pantalla, el terror se presenta como un lenguaje que combina lo explícito con lo sugerido, y cuya fuerza radica en esa tensión entre lo que se muestra y lo que permanece oculto.

*

*

El miedo a la necesidad insaciable

La integración de relatos como La vegetariana en la conversación sobre el terror cinematográfico revela un cambio en la forma de entender el género. Hoy, el miedo ya no depende únicamente de la confrontación física con el monstruo, sino de la exposición de vulnerabilidades internas. El cine de terror ha aprendido a mirar hacia adentro, explorando el dolor, el deseo y las tensiones de identidad como territorios tan inquietantes como cualquier asesino enmascarado. La mujer, antes símbolo de pureza o presa de la amenaza, es ahora un eje narrativo capaz de representar contradicciones, impulsos y complejidades morales.

Desde los campos de maíz acechados por depredadores hasta las cocinas donde se sueña con actos imposibles, el horror se expande para abarcar toda experiencia humana que roce lo insoportable. Este desplazamiento no ha eliminado los clichés, pero sí ha abierto un espacio para que convivan las fórmulas clásicas y las narrativas más experimentales. Al final, tanto en la gran pantalla como en la literatura, el terror sigue cumpliendo su función más antigua: obligarnos a mirar lo que preferiríamos ignorar, y recordarnos que lo más perturbador rara vez se esconde detrás de una máscara, sino en los rincones más íntimos de nuestra propia mente.

****

Aglaia Berlutti

Bruja por nacimiento. Escritora por obsesión. Fotógrafa por pasión.

Desobediente por afición. Ácrata por necesidad.

¡COMPÁRTELO!

Sólo no lucres con él y no olvides citar a la autora y a la revista.