HISTORIAS DE FANTASMAS

Los muertos que regresan tienen una historia que contar

II

Aglaia Berlutti

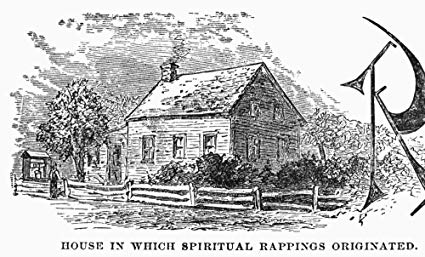

A finales del año 1842, John D. Fox decidió que había tenido suficiente de su pequeña casa en la ciudad de Nueva York, por lo que compró una más grande, amplia y ventilada en Hydesville, también en el estado, pero a la suficiente distancia del ruido de carretas, vendedores ambulantes y todo ese bullicioso mundo moderno que crecía muy pronto para la paciencia de Fox. Fue una decisión dura —no era un hombre acaudalado—, pero al final la mejor que pudo tomar. Al menos eso pensó muchas veces durante los ajetreados días de navidad antes de, por fin, sentirse cómodo en el nuevo hogar.

Había historias extrañas sobre la casa. Según alguien le había dicho, el inquilino anterior había decidido poner en venta la propiedad, luego de escuchar durante meses ruidos por completo inexplicables. Pero John D. Fox era un hombre de mundo que no creía en semejantes cosas. Para él, la curiosa historia de los murmullos que brotaban de las esquinas y las puertas que se abrían sin que nadie las tocara eran sólo eso: anécdotas para hacer más misteriosa la vieja casona de ocho habitaciones y una buhardilla con ventanal hacia el cercano campo. Los ruidos “extraños” podían tener cualquier explicación, comentó a sus nuevos vecinos la primera noche que les invitó a cenar y a fumar en el recién estrenado salón comedor. Hasta entonces (y ya casi era año nuevo) nadie había escuchado la menor cosa. “Seguramente son exageraciones dignas de algún cuento de hadas”, escribió en el pequeño cuaderno de apuntes que compraba en la biblioteca.

El invierno llegó y pasó. Reparó la ventana del fondo del estudio, que aparecía cada mañana abierta y que provocó un pequeño desastre de aguanieve sobre los libros recién ordenados. También se ocupó de las ratas del desván, que correteaban de un lado a otro en medio de la noche. Y por último, en los días más crudos de enero, se aseguró que cada puerta cerrara y abriera como era debido. Su hija Kate se había quejado en más de una oportunidad que la de su habitación se abría de madrugada y también lo había hecho Margaret. Pero John, que conocía los viejos trucos de las casas desconocidas, se aseguró que ambas pudieran dormir en paz.

O eso creyó. En la primavera de 1843 ambas chicas explicaron a su padre que “se comunicaban con espíritus”. Se lo dijeron de pie, frente a la puerta del estudio. El sonido de la ventana que golpeaba sin que nadie la tocara sobresaltó a John, pero aun más la expresión extraña y dura en el rostro de sus hijas. “¿Espíritus?”, preguntó. Margaret suspiró y se acercó al escritorio de su padre.

—Responden a mis preguntas —explicó— con golpes en las paredes.

—¿Quiénes lo hacen? —preguntó John, perplejo.

—¡Los espíritus! ¡Te lo hemos dicho! —se impacientó Kate.

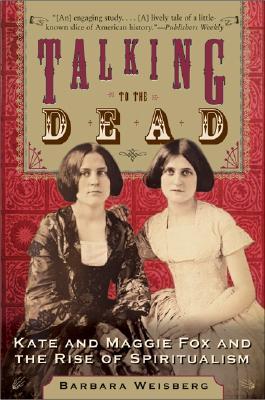

John, por supuesto, no supo qué responder. De hecho, le llevaría unos meses más comprender que sus hijas (incluyendo Leah, que no estuvo en el estudio la noche de la gran confesión de sus hermanas) estaban a punto de volverse improbables celebridades. Todo ocurrió muy rápido. La familia Fox se convirtió en símbolo de una revolución espiritual desconocida y confusa, que se extendió por el estado, el país e incluso a Europa. Después de todo, las hermanas Fox habían logrado desentrañar el misterio más antiguo de la humanidad: la posibilidad de comunicarse con los muertos. De alguna manera, las chicas pálidas, sonrientes y nerviosas que John había educado se convirtieron en sacerdotisas capaces de comunicarse con el mundo de lo invisible. Un talento en apariencia sencillo que, sin embargo, se convirtió en una gran celebración al miedo colectivo a la muerte y la esperanza fallida de comprender qué ocurría después.

Las hermanas Fox lo dejaban claro de inmediato: su sistema para abrir las puertas de lo desconocido era tan simple que incluso un niño podría entenderlo. Sentadas en la mesa del comedor de la familia, entraban en comunicación con el mundo en las sombras con una sencillez desconcertante. Una pregunta en voz alta, un golpe para decir que sí, dos para el no. Al principio John no les creyó. ¿Quién le podría culpar? Se negó a escuchar las historias sobre puertas que se abrían y se cerraban de manera misteriosa, de las ventanas abiertas que nada ni nadie podía cerrar. Del murmullo en el tercer piso, del correteo de pies invisibles en las escaleras vacías. ¿Qué relación podía tener todas esas cosas con su vida tranquila, con sus modales de hombre amable pero tosco?

Kate le condujo al salón y le hizo sentar en la mesa. Con doce años recién cumplidos, era lista y resuelta. Margaret, un poco mayor pero también más retraída, miraba todo desde el arco del comedor. John se sentó, tomó las manos de su hija menor. La niña sonrío.

—Haz una pregunta —dijo.

—¿A quién?

—Hazla, en voz alta y clara.

Años después, John D. Fox no recordaría con claridad qué preguntó esa noche ni qué respuesta había recibido. Tampoco lo que había ocurrido luego de escuchar la ordenada serie de golpes. Sólo sabría que fueron reales —o había creído que lo eran— y que el miedo dio paso a la maravilla. Todo transcurrió con una rapidez frenética. Para cuando se permitió recordar esa primera gran escena de otras cientos que ocurrirían después, los detalles importaban muy poco: sus tres hijas habían ayudado a inspirar una religión nueva. El espiritismo se había convertido en la creencia de los ricos y pudientes de Nueva York, en la obsesión de científicos y escritores, una revolución tan grande que engulló a sus creadoras como víctimas propiciatorias de un poder incontrolable. De las modestas sesiones en el salón de la casa, el método de respuesta y golpe se extendió por el mundo, se hizo parte de debates, tertulias y nuevas certidumbres. De pronto, el mundo de los muertos y los vivos se unía a través de las Fox, las hermanas que habían logrado traspasar el umbral hacia la gran pregunta histórica sobre la vida y la muerte.

Incluso, cuando Kate, Margareth y Leah admitieron que nada había sido cierto —hemos sido nosotras, lloró Kate a su padre—, a nadie le importó demasiado. El movimiento espiritualista tenía músculo propio y cuando perdió a sus principales promotoras siguió siendo motivo de curiosidad: el método de las hermanas era parte de algo más extraño, retorcido y fascinante de lo que sólo había sido el pasatiempo malogrado de un trío de hermanas campesinas. Una vez para sí, dos para no: los golpes en las paredes eran el lenguaje del principio del siglo XX, la nueva percepción sobre los secretos de lo invisible, convertidos en un código comprensible.

Y fue el auge del espiritismo, lo que brindó un nuevo impulso a las viejas y casi olvidadas historias de fantasmas. Una popularidad tan exacerbada que se convirtió en un género literario por derecho propio. Hasta entonces, los fantasmas eran representaciones dramáticas o moralejas en historias orales, reconvertidas en procesos simbólicos literarios. Pero una vez que lo sobrenatural se hizo más cercano —accesible— para buena parte del público, las historias de fantasmas se convirtieron en una nueva forma de comprender el fenómeno.

Lo anterior, por supuesto, es una deliberada recreación ficticia del nacimiento del Espiritismo, pero a la vez es un resumen sobre el trayecto cardinal y sin duda extraño de un ejercicio tramposo e imaginativo en una creencia a toda regla. El espiritismo, además, abrió las puertas a todo un renovado interés sobre lo oculto, luego de que el positivismo diera al traste con la curiosidad acerca de lo sobrenatural o que el escepticismo diera un giro a la antigua convicción sobre la incertidumbre, como frontera de todo conocimiento. De pronto, la ciencia era capaz de explicar con habilidad los fenómenos que hasta entonces habían aterrorizado y cautivado la imaginación, por lo que la posibilidad del miedo quedó relegada a la mera ignorancia. La literatura sobre fantasmas, aparecidos y monstruos creó un eslabón conciso entre la percepción del bien y del mal moral con la nueva curiosidad científica. Un lugar en que los antiguos temores podían tomar un nuevo cariz.

Continuará…

**

****

Bruja por nacimiento. Escritora por obsesión. Fotógrafa por pasión.

Desobediente por afición. Ácrata por necesidad.

¡LLÉVATELO!

Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.