LA BELLEZA DEL MAL

notas al pie de página de los pequeños horrores

Aglaia Berlutti

En el texto Areopagitica: A speech of Mr. John Milton for the Liberty of Unlicensed Printing to the Parliament of England, publicado el 23 de noviembre de 1644, John Milton recuerda su visita a Galileo Galilei y toma a su figura como ejemplo de lo que puede ocurrir si el poder —y la creencia— aplasta el conocimiento bajo su peso. Corren tiempos complicados para académicos y libres pensadores, por lo que el texto de Milton es más pertinente que nunca y enlaza con algo más profundo, relacionado con la percepción del bien y del mal, como una batalla moral que debe llevarse a cabo en cada mente y “en cada espíritu, de manera individual”. O de lo contrario “Inglaterra se doblegará bajo las fuerzas inquisitoriales si se inclina ante la censura”, advierte luego de explicar las condiciones deplorables en las que se encontraba Galileo y las consecuencias de algo semejante. Advierte, además, que debe evitarse “una servidumbre inmerecida sobre el aprendizaje”.

Por supuesto, Milton sabía que el poder y la religión podían destruir con su influencia la conciencia sobre lo que un hombre podía imaginar, como límites de lo moral. Restaban algunas décadas todavía para que expresara todas esas ideas en El paraíso perdido, pero las ideas y sus grandes epopeyas ya estaban allí, ya se refugiaban en la concepción de un ciclo mitológico ideal creado a imagen y semejanza de un tiempo de grandes transiciones. También, Milton había dejado atrás su puritanismo: era un hombre que contraería matrimonio tres veces, que defendía el divorcio y la poligamia, que consideraba lo sexual inherente a la cualidad del hombre para ser independiente. Casi treinta años antes que Adán y Eva tuvieran sexo en el Jardín del Edén que Milton imaginó para ellos antes de comer la manzana, que reinventara la figura de Satanás para sostener una mirada alternativa sobre el mal esencial —e interior—, ya el poeta radical meditaba sobre la influencia de la creencia en la búsqueda de la identidad colectiva e individual.

Concepción que es bastante obvia en su texto de 1638, Lycidas, en el que examinó el tiempo y la potencia de la memoria como elementos que cerraban y abrían puertas en términos esencialmente intelectuales. Ya entonces Milton recorría Europa, asombrado de la belleza del arte y, en especial, del pensamiento rico y vasto del continente, del que Inglaterra estaba más o menos excluido debido a sus propias batallas religiosas y políticas. Pero en todo el recorrido a través del continente, Milton aprendió la cualidad poderosa de la contradicción: mientras se volvía mucho más renuente a la exploración clerical de la fe —en otras palabras, la influencia cristiana sobre sus creencias— , se enamoró hasta el delirio del arte religioso italiano, escribió extraños sueños sobre “cielos radiantes poblados de ángeles en armadura” y, al final, comprendió que las corrientes del conocimiento tenían su propio jardín del Edén: la resistencia general de los nuevos intelectuales a las presiones de la Iglesia. El conocimiento hizo que Milton comprendiera mucho mejor las luchas religiosas, con las que se encontraría al regresar a su país en 1642 y en las que se vería, a su pesar, profundamente involucrado.

Milton también estaba en la búsqueda de “una religión íntima”, su manera discreta de llamar al amor y su súbita inclinación a la lujuria. En 1642, y todavía con la piel tostada por el sol de Mediterráneo, contrajo matrimonio con Mary Powell, la hija de un escudero de Oxfordshire que apenas tenía 17 años al momento de convertirse en la esposa del escritor. No están muy claro los motivos —más allá que la familia de la novia debía una considerable cantidad de dinero a Milton— y que el matrimonio terminó tres meses después, cuando Mary dejó a su esposo de treinta y tres años para regresar a la casa familiar. Estaba embarazada, pero se negó a regresar al lecho marital por razones no demasiados claras. Nunca volvió a saberse sobre ella hasta momento de su muerte durante el parto del hijo de Milton, pero el propio escritor la inmortalizó en El paraíso perdido, como la Eva díscola y frágil que solo quiere huir del hogar paterno. Fue por entonces cuando Milton presentó su gran primera defensa sobre el divorcio —un acto de desmedida autojustificación— basado en el Deuteronomio, pero que en general tenía un único objetivo: dejar claro que sabía que había cometido un error, pero que tenía el derecho de “regresar otra vez” al tiempo de paz “previo al matrimonio”. Los tribunales ingleses aceptaron la diatriba como válida y Milton comprendió que la capacidad para la razón era una de las formas “más excelsas de libertad y de la búsqueda del sentido”.

Por supuesto, el divorcio de un escritor menor era el más sencillo de todos los trámites de la Corona, sometida al escrutinio del pueblo y en plena lucha por su supervivencia. Entonces Milton comenzó a escribir El paraíso perdido. O, mejor dicho, ordenar con cuidado las notas que había tomado por décadas. Milton enfrentaba sus verdaderas batallas personales, que de alguna forma le aislaron y le convirtieron en un náufrago de una serie de complicadas desgracias a las que se enfrentó como mejor pudo y, por supuesto, a través de la escritura. Su primera esposa Mary murió dando a luz a su hijo y el bebé falleció un mes después. En 1658, su segunda esposa murió casi en idénticas condiciones y la hija a la que dio a luz le siguió a la tumba un mes después. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Milton comenzó a quedarse ciego. Una ceguera total y violenta que le dejó sumido en la oscuridad completa antes de un año. Para cuando el texto de El paraíso perdido había avanzado más de la mitad, lo dictó a un secretario o le escribió en una lenta reflexión a ciegas, que debía ser revisada por alguien más antes de engrosar el texto final. Milton estaba aplastado por la tristeza, destruido en cada una de sus esperanzas y sumido en un estado de abatimiento que le desbordó hasta casi hacerle enloquecer. “Todos mueren, en la tierra y en el infierno, antes o después”, escribió en uno de los borradores de su obra más conocida.

Vive la belleza, muere el terror

En el tono y el ritmo de El paraíso perdido es bastante notorio lo que varios historiadores han llamado “el colapso total de las sus ambiciones políticas y teológicas” del escritor. No obstante, no puede decirse que el texto sea fruto de la debacle personal del escritor: ya la lucha entre el cielo y el Infierno había sido descrita por Milton durante el brote de peste bubónica de 1664 a 1665, que mató a setenta y cinco mil londinenses. El infierno de Milton tiene mucho parecido con el clima caótico y desesperado de una ciudad asediada. Pero, de hecho, la confrontación de la idea de la libertad frente a la bondad —del todo existencialista y sin duda eminentemente novedosa— proviene de las vivencias del escritor en la mitad de un clima político cada vez más enrarecido y violento. Por eso, El paraíso perdido no es únicamente una reflexión sobre la libertad personal en contraposición a las admoniciones futuras y preeminentes, sino también toda una declaración de independencia.

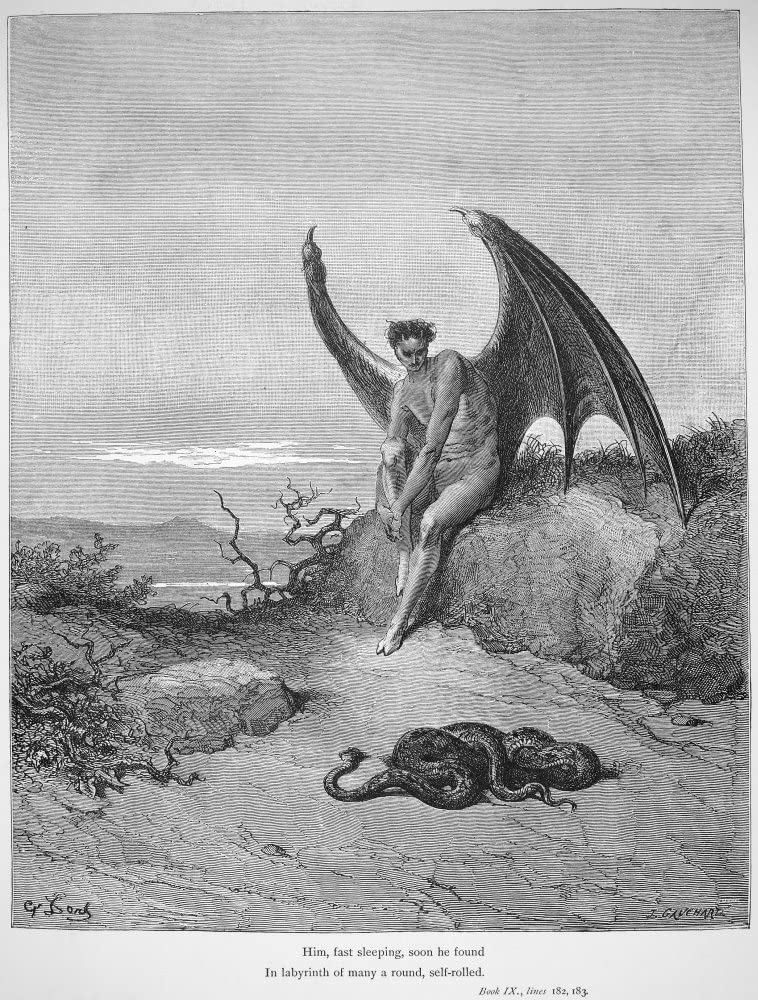

El relato de Milton se remonta no sólo Adán y Eva —que une lo humano con la percepción de lo divino— sino, además, a una epopeya bíblica que tiene mucho de ciclo mitológico por derecho propio. El paraíso perdido es un cuento dentro de otros cuentos, en el que cada personaje tiene un lugar y aspira a un reconocimiento individual. Desde la narración de Lucifer, hermosísimo, enfurecido y en lo más alto de la jerarquía de los Ángeles, que en medio de una crisis de celos y vanidad celestial declara que prefiere “reinar en el infierno que servir en el cielo”, hasta la descripción brillante de la revuelta en medio de las Torres de Plata del Reino de los Cielos, lo que provoca la fulminante expulsión del ángel junto con todos los que le apoyan, hay un enorme ingrediente político, una poderosa conversación y razón vehemente acerca de los motivos por el cual una criatura en esencia bondadosa se rebela contra su Creador, abatido por un sentimiento violento del que apenas tiene noticia o comprende a cabalidad. Satanás cae al Infierno, pierde su nombre, su vida, su forma de entender lo que es y a quien sirve, por lo que termina luchando con fuerza contra el tiempo y la percepción de su naturaleza dividida. Lucifer, el más amado, el más bello de los Ángeles, llora a lágrima viva, mira el cielo enfurecido y su mayor castigo consiste en seguir amando a Dios, en mantenerse apartado de su mirada y de su Gracia.

Milton elabora la que es quizá la segunda gran alegoría —después de La divina comedia— sobre espacios celestiales habitados por criaturas con pulsiones y motivaciones humanas. Lo hace, además, con todo el pesimismo de un grupo de revolucionarios fallidos, que termina por luchar contra el imperio del Bien en el que sigue creyendo, aunque deja de apoyar por razones personales. Lo mismo que vive Milton en el parlamento Inglés, su misma batalla política, lo mismo que escribe en sus grandes obras políticas. El Lucifer literario se convierte en una encarnación de Prometeo y transforma a su vez a Milton en un portavoz de un tipo de verdad luminosa que resulta complicada de entender.

Una de las escenas centrales en El paraíso perdido es la noción de Lucifer de haber perdido su brillo, grandeza y, sobre todo, su influencia por hacerse preguntas —que considera válidas— sobre la bondad. Se trata de un tema profundo y elemental que no sólo sostiene al poema, sino a la obra de Milton por completo. Para Lucifer, la bondad es dolorosa porque pone al descubierto la raíz de la obediencia. En ese sentido de lo espantoso de la bondad (la palabra, en su uso del siglo XVII, significa “sobrecogedor”), es también una diatriba profunda sobre el mal como extremo y como reflexión sobre lo humano en estado puro. La dualidad como espejo a través del cual es posible observar a la humanidad.

La primera versión de El paraíso perdido se publicó en 1667, aunque la obra completa —que incluye Paradise Regained y Samson Agonistes— finalmente vio la luz en 1674. Con su épica de tintes clásicos, su revisión de la Biblia como un mito capaz de representar el presente y, al final, una mirada sobre la mente y la concepción de lo humano como una asombrada concepción de lo Divino, es quizás una de las obras más poderosa y extrañas de la literatura Universal. Y, quizás, una de las que analiza con mayor profundidad los limites del miedo, la esperanza, lo moral, el bien y el mal. Para Milton, el Reino de los Cielos era el paradigma de la mente y el infierno, de la pasión. Entre ambas cosas “vive la belleza, muere el terror”.

****

Bruja por nacimiento. Escritora por obsesión. Fotógrafa por pasión.

Desobediente por afición. Ácrata por necesidad.

¡LLÉVATELO!

Sólo no lucres con él y no olvides citar a la autora y a la revista.