EL PODER DE LA BRUJA

y todos sus secretos

II

Aglaia Berlutti

Las mujeres que fuimos

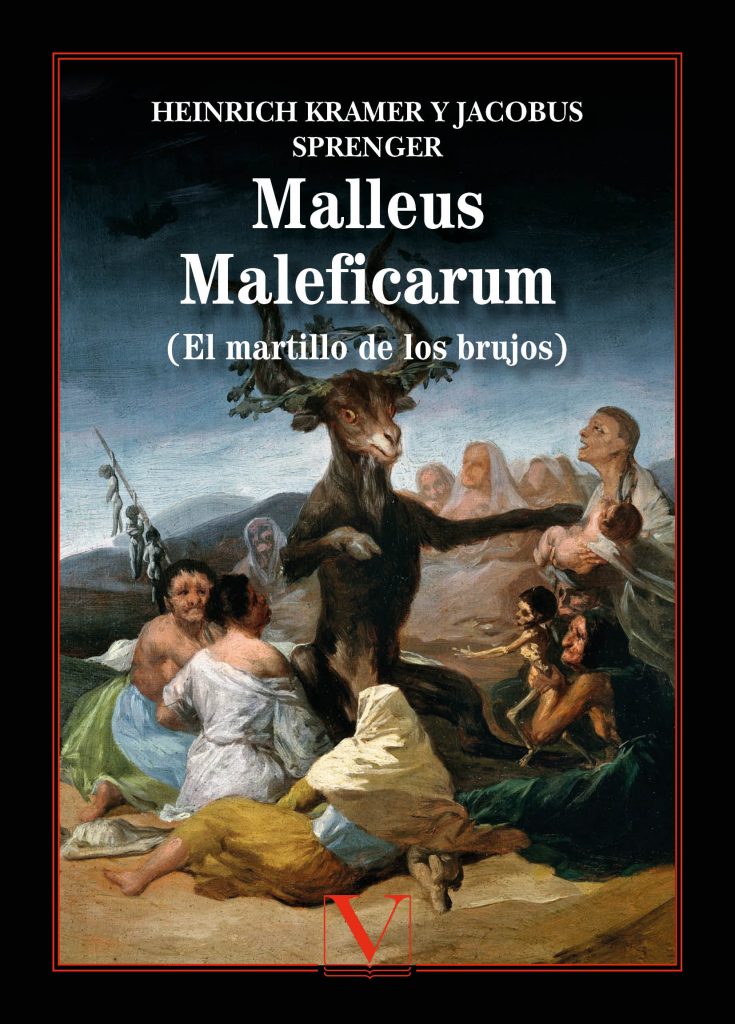

El Malleus Maleficarum es quizás uno de los libros más cargados de simbología y, sobre todo, inquietantes de la literatura universal. Fue publicado en Alemania alrededor del año 1487 y es un exhaustivo tratado sobre la brujería, el satanismo y la naturaleza de la tentación encarnada por la mujer. Este libro incluye todo lo que La Santa Inquisición utilizó como excusa para usar sus herramientas de tortura y asesinar mujeres durante siglos. No obstante, el Malleus Maleficarum no fue únicamente un compendio de superstición medieval, sino también un escalofriante documento sobre el desprecio hacia la mujer que entonces era moneda común. Se trata de un libro que muestra hasta qué punto lo femenino era temido y minimizado por una sociedad represiva, así como la noción de la mujer directamente maligna, relacionada con su visión emocional e intelectual. La máxima insistencia del Malleus Maleficarum era castigar al pecado que reside en la mujer tentadora, lo que el Vaticano consideró una transgresión deliberada, violenta y directa contra el propósito de la Santa Inquisición para proteger a la humanidad de las fuerzas demoníacas, a las que consideraba una amenaza perenne sobre la rectitud y la búsqueda de la redención de buena parte del mundo occidental.

El Papa Inocencio VIII concedió una bula para que los frailes dominicos Heinrich Kramer y Jakob Sprenger pudieran escribir un libro que pudiera resumir los preceptos de la iglesia contra la mujer que contravenía sus rígidas adminiciones de comportamiento y moral. Ambos dedicaron una buena cantidad de tiempo y esfuerzo a terminar un compendio de motivos por los cuales la mujer debía ser castigada. La causa primaria era, así de simple, su naturaleza. Eso bastaba para que todo el catolicismo sospechara: la mujer era pecadora por naturaleza.

En el Malleus Maleficarum se resumieron los elementos que permitían ver que lo femenino era, sin lugar a dudas, el motivo de buena parte de las tragedias de un mundo signado por el dolor, la ignorancia, la enfermedad y el temor a lo divino. Pero el mayor pecado de la mujer —su peor debilidad— era su propensión a pensar. Pensar era intentar parecerse al hombre, una herejía para el severo Dios del Antiguo Testamento, que había dejado establecido en el Edén su ambigüedad y concupiscencia. Todas las lógicas discriminatorias tienen lugar cuando las personas pactan con los prejuicios que impone: la época y la sociedad que recibió el Malleus Maleficarum lo hizo de manera jubilosa y lo convirtió en el libro más leído de su época. En la Edad Media el pensamiento femenino era inaceptable, una rareza venenosa a envilecer la obra divina. ¿Pero quién es esa mujer sabia que la cultura ha condenado tantas veces? ¿Es la pionera, la audaz, la rebelde? ¿O es aquella que reivindica su identidad a través de lo que crea?

Las acusaciones de brujería eran cuando menos desconcertantes. Nunca se habló de delitos concretos, sino de interpretaciones y acusaciones que no se sostenían bajo ningún argumento. A las brujas se les acusaba de arruinar las cosechas, de provocar enfermedades y muerte en los animales de granja. Incluso, las acusaciones llegaban a señalar que la “Bruja” era culpable de asesinatos, canibalismo, beber sangre y desenterrar cadáveres. Argumentos basados —en su mayoría— en superstición que en hechos reales. Obviamente, es muy complicado deducir qué hubo de cierto en cualquiera de tales acusaciones: los testimonios que la historia recoge son de sus perseguidores y las declaraciones de las supuestas brujas fueron obtenidas a través de torturas. De manera que la versión que conocemos es la del victimario y no la de la víctima. Un hecho inaudito dentro de los anales de la historia cómo se hereda y, tal vez, cómo se cuenta.

La Iglesia creó una estructura de tortura y destrucción de todo lo que consideró distinto, de todo lo que podía ofender el sentido estricto de sus creencias y, peor aún, contradecirlas. La Iglesia del Medioevo era una institución política antes que religiosa. De hecho, el Papa intervenía en las confrontaciones militares y el Vaticano decidía quién podía llevar la corona en las sucesiones monárquicas. Su intervención en el juego político era definitiva, cuando no decididamente intervencionista. Todo lo anterior explica el hecho que algo tan absurdo como la cacería de brujas tuviera el alcance que tuvo. Porque hablamos de millones de mujeres juzgadas y asesinadas en todo el continente europeo sin otra prueba en su contra que aseveraciones y declaraciones tomadas desde la óptica del Inquisidor. Desde luego, todo invita a pensar que hubo una campaña de desprestigio perfectamente orquestada en la que se jugó con los impulsos más inmediatos y viscerales del pueblo, dirigiéndolos contra estos contestatarios que se rebelaban contra el orden establecido. Sin duda, la Iglesia utilizó su poder para exterminar las nuevas corrientes del pensamiento. La Inquisición usó a las brujas como víctimas.

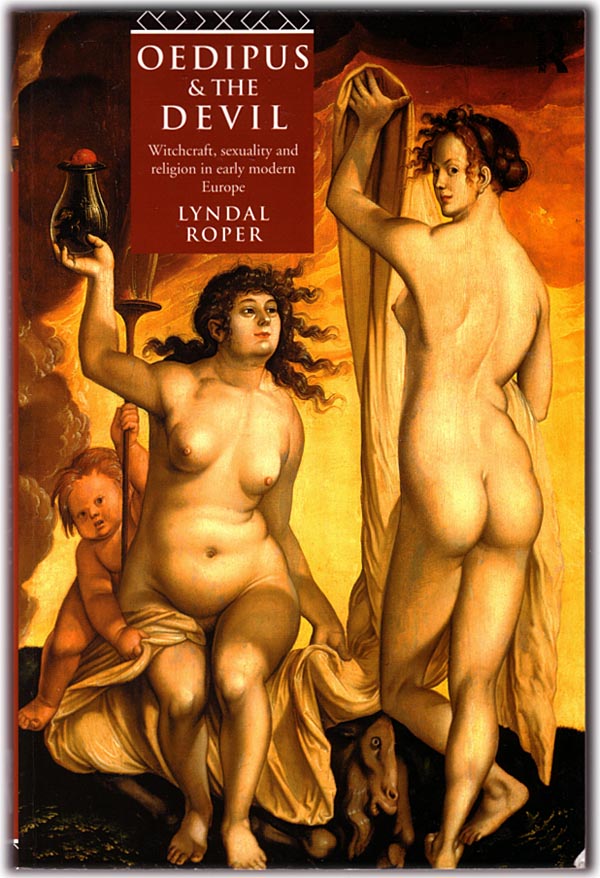

En el libro Oedipus & the Devil, la escritora Lyndal Roper analiza las acusaciones de brujería desde la óptica del psicoanálisis y a través de la percepción de la mujer poderosa como parte de una transgresión considerable a la norma cultural vigente de la época. Según sus investigaciones —basadas en su mayoría en la caza de brujas en la Alemania del siglo XVI—, concluyó que el fenómeno de las delaciones y de las acusaciones era —además de un cuadro de violencia sistémica— un reflejo de profunda rivalidad femenina. Lo que la llevó a conjeturar que tenía relación con la envidia sobre el poder —intelectual o moral— que detentaban algunas mujeres y, en especial, la forma en que la sociedad podía interpretar semejante cualidad en un proceso histórico en el que se negaba a lo femenino toda posibilidad de preeminencia. “Aunque los hombres llevaron a cabo los juicios, la mayoría de las acusaciones fueron hechas primero por mujeres contra otras mujeres que se creía causaban daño, generalmente, a un niño. Estas mujeres acusadas a menudo se mostraban frías y despiadadas ante la muerte de otras mujeres. Hubo muchas emociones negativas”, puntualiza la autora, que insiste en que los juicios de la Inquisición fueron un patrón de odio social que repercutió de manera directa y dolorosa sobre la forma en que se comprendía la figura de la mujer más allá del auspicio o su relación con lo masculino.

Roper está convencida que las acusaciones de brujería tenían una relación inmediata con sentimientos colectivos no resueltos y que apuntaban directamente a percepciones envidiosas y hostiles que rodeaban a la maternidad como símbolo de estatus. En Alemania, la escritora descubrió que las parteras eran perseguidas y acusadas en la medida que su respetabilidad opacaba de una manera u otra a la de la madre. Roper también descubrió algo semejante en Inglaterra, en donde las acusaciones incluían abuelas sin familia, mujeres sin hijos y, en particular, mujeres con conocimientos médicos que prestaban ayuda y que conservaban conocimientos por línea matrilineal sobre los misterios de la concepción, el embarazo y el parto. La sabiduría sobre el cuerpo de la mujer y los procesos de concepción —estudios empíricos y basados en la observación acumulados y heredados de generación en generación— comenzaron a ser considerados parte de las ideas más elaboradas y siniestras sobre la brujería, por lo que las tradiciones orales terminaron por convertirse en un motivo para la acusación y, al final, el juicio de las mujeres que conservaban semejante conocimiento.

También se consideraba al deseo sexual de la mujer como un una pulsión relacionada con el mal, en especial luego que la Iglesia insistiera en que la sexualidad matrimonial tenía como único objetivo la concepción y, por tanto, el placer de las mujeres sólo era una forma de tentación peligrosa para el alma masculina. En la actualidad, es muy conocida la historia que recoge Mary E. Giles —en su libro Mujeres en la Inquisición— sobre la beata Marina de San Miguel (1596), una mujer ”poseída” por los demonios de la carne. Marina tomó los votos a los 16 años, pero eso no evitó que el “diablo” en persona la obsesionara con “llamas infernales”. Sufría “una tentación sensual de la carne desde hacía quince años la cual la obligaba a esos contactos deshonestos hechos con sus propias manos en las partes vergoncossas venia en polucion diciendo palabras deshonestas probocativas a lujuria” (sic). Y cuando se encontraba con su amiga “de hordinario cuando se vian se besaban y abracavan y esta… le metia las manos en los pechos, y vino esta en polucion diez o doze veces las dos dellas en la Iglesia” (sic).

Se trató, sin duda, de una reformulación del hecho del poder sexual de la mujer —que por siglos había sido determinante en cortes y en espacios de poder exclusivamente masculinos— en una idea relacionada con el mal y el pecado. Para la Iglesia Católica, el sexo y, sobre todo, la sexualidad femenina estaba emparentado con el mal. Una idea que no sólo se popularizó en la Edad Media gracias a los grandes autos de fe a lo largo y ancho de Europa, sino también por la mera certeza que la mujer era la descendiente directa de la mítica Eva, centro de todos los males del mundo y origen de la noción sobre lo pecaminoso. Para la cúpula eclesiástica medieval fue muy sencillo trasladar la carga de la culpa de la Eva bíblica para arrasar por completo con todo tipo de creencias anteriores al catolicismo, en especial las que celebraban al sexo como parte de una concepción mística sobre el mundo. Como dogma e institución, el catolicismo necesitaba capitalizar y nuclear la connotación sobre la “salvación” espiritual a una idea ritualista, por lo cual la concepción individual de lo místico quedó desechada y, poco después, prohibida. Claro está, eso también incluyó la capacidad de la mujer para concebir y el placer femenino como elemento análogo a la concepción.

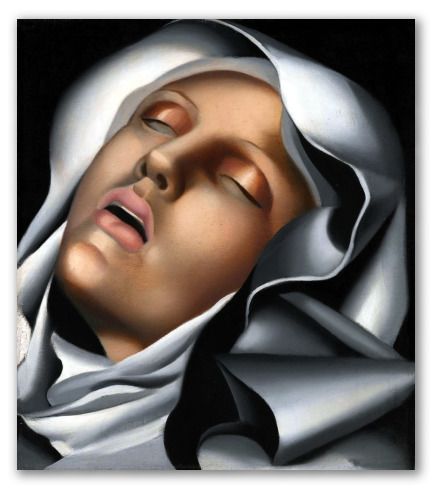

De inmediato quedó muy claro: para las mujeres del pueblo el placer era una forma de posesión. En otras palabras, el mero hecho de experimentar la sexualidad las hacia independientes del mandato divino y, por tanto, también de la percepción sobre la sumisión que se exigía para las mujeres. ¿Pero qué ocurría cuando el inexplicable “tormento diabólico” fulminaba a una Santa o una Dama? Para ellas el placer no era pecaminoso, sino divino. Qué paradoja la de la mujer aplastada no sólo bajo la cultura, sino también por el clasismo. No cabe duda que el placer es democrático y universal, pero la forma de interpretarlo nunca lo fue. Un buen ejemplo es la Doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, que se entregaba sin pudor a “la morada equivalente al cielo”, en una experiencia que describía como “la pérdida de sí y de la unión”. “El alma… no puede ni avanzar ni recular. Diríamos una persona, que sosteniendo en las manos el cirio bendito, está cercana a morir de su muerte deseada”. Lo descrito por Santa Teresa tiene un inquietante parecido con la “pequeña muerte isabelina” y, por supuesto, con cualquier narración actual sobre el placer sexual. Pero a la extraordinaria mujer de la Iglesia —exquisita pensadora y piadosa— el placer la transportaba al Cielo en lugar de al Infierno. El temible Malleus Maleficarum definía a las brujas como la “secta de mujeres que tienen como objetivo dañar a los hombres a través del diablo”. De modo que, mientras la Santa concebía la grandeza de Dios con el cuerpo temblando de placer, las brujas que experimentaban sensaciones parecidas lo hacían gracias a la intervención diabólica.

Pero viniera de Dios o del diablo, el poder femenino continuó siendo motivo de debate de pensadores, intelectuales, filósofos y, ¡cómo no!, de los doctos hombres de la Iglesia, la mayoría célibes o con relaciones clandestinas que transgredían de manera directa la visión de la iglesia sobre la pureza espiritual. Para todos, el poder se limitaba al ámbito masculino, y lo femenino —inexistente y contra toda norma— era una frontera entre lo correcto y una idea de la maldad vulgar y casi grotesca. Con el transcurrir de los siglos, el debate sobre la capacidad de la mujer para pensar y decidir —y el poder que podía llevar aparejado semejante combinación— se hizo cada vez más elaborado, pertinaz y, sobre todo, acusador. Se habló del hecho que una mujer supiera leer y escribir contravenía la intención de Dios de mantenerla por completo inocente en la ignorancia, lo que condenaba a las incipientes escritoras del medioevo a un peligroso ostracismo que, al final, fue una sentencia de muerte. De hecho, el comportamiento femenino se regló y se analizó de manera punitiva de tantas formas, que cada uno de los aspectos de su vida se consideró una tentación peligrosa: que gozara en el lecho matrimonial era una forma de perversión “inconcebible” y, como si eso no fuera suficiente, que se trataba de una forma de condena inmediata y violenta; que pudiera hablar varios idiomas, una señal que el demonio influía en su mente; que tuviera conocimientos médicos, una abominación imperdonable. El poder intelectual de la mujer era la invitación a un pecado mayor que la Iglesia condenaba directamente: el de la perdida de la Gracia en favor de los humores inferiores de la carne. Por supuesto, el poder intelectual tenía una relación directa con la capacidad de la mujer para intervenir en el mundo de los hombres, por lo que se demonizó hasta considerársele una herejía. El éxtasis de la mujer se llegó a etiquetar como un hecho contra ordinem naturae. La sola idea de que la mujer —considerada un macho defectuoso, cuyo cuerpo sólo tenía por objeto brindar un refugio seguro y temporario al nacimiento de la vida humana— pudiera disponer de su placer a cuenta propia era escandalosa. Peligrosa. Y siguió siendo durante largos siglos, al amparo del prejuicio y el dogma.

Una y otra vez la Iglesia insistió en que el poder intelectual era la puerta abierta hacia el Infierno y que el sexo sólo debía tener como único objetivo la procreación. Era condenado a viva voz desde el púlpito y llamadas sin disimulo alguno como obras del demonio, convirtiendo a quienes incurrían en su práctica en condenados. De hecho, en un texto de Pablo de Hungría se daban instrucciones sobre cuál debía ser el proceder de un sacerdote hacia los pecados de la carne e indicaba que “cuando alguien vierte el semen fuera del lugar especificado para ello” era una rebelión directa contra Dios.

“Vivir sola […] no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros”, escribió Sor Juana Inés de la Cruz en una oportunidad, probablemente abrumada por el peso de la tradición y la cultura que le exigía otra cosa. Pocas mujeres pudieron atravesar la puerta cerrada del conocimiento, frustrando su necesidad de pensar, de crear. La mayoría de quienes pudieron ser las grandes mujeres históricas son sombras, siluetas rotas apartadas de su verdadera capacidad.

Concluirá…

****

Bruja por nacimiento. Escritora por obsesión. Fotógrafa por pasión.

Desobediente por afición. Ácrata por necesidad.

¡LLÉVATELO!

Sólo no lucres con él y no olvides citar a la autora y a la revista.