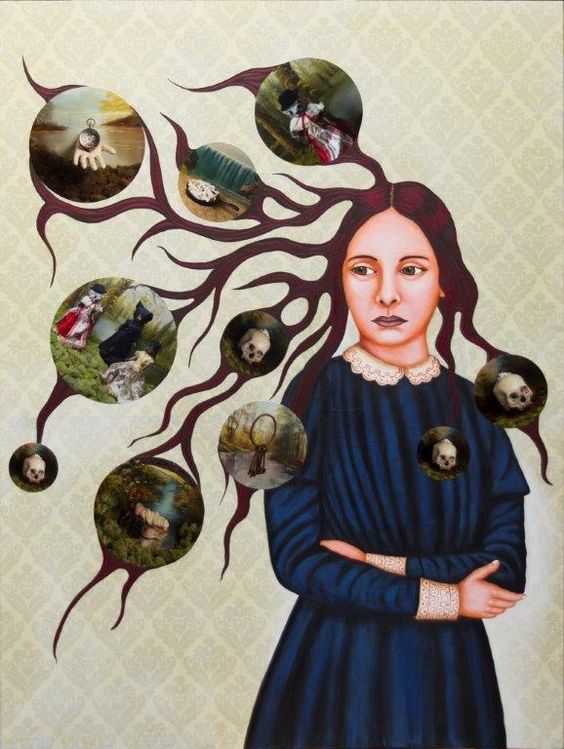

LA LOCA DEL ÁTICO Y OTROS MISTERIOS VICTORIANOS

Todo lo que deberías saber sobre las mujeres escritoras del siglo XIX

I

Aglaia Berlutti

La mujer se acercó al último escalón de la larga escalera y miró hacia abajo. La oscuridad era total, como si los escalones se disolvieran en la colección de sombras triples que llenaban la enorme estancia. Era el aspecto de un mar en calma, oscuro y profundo, del que no se regresa. La muerte sería rápida, pensó casi con alivio. El olor de su sangre le llenó la nariz. Pero la última palabra, fue escrita.

El 10 de enero de 1859 una mujer sin nombre murió en el infame Hospital Real de Bethlem, luego de ser sometida a todo tipo de torturas que intentaban “curarle” de su terrible afección: escribir. La paciente, de la que jamás se supo otro dato que su amor por la escritura, se negaba a separarse de sus hojas y papeles, luego de los garabatos que escribía en las paredes de su celda — con sangre y después excrementos — y al final, de sus manos cubiertas de pequeñas heridas: palabras talladas con piedra filosas en la piel. El último día de su vida, la mujer tomó una pieza de metal de una de las camas del pabellón principal, se abrió la vena del muslo y escribió sobre el suelo “Escribo”. Luego se arrojó desde las escaleras que coronaban el vestíbulo de la institución. Una sola palabra que las enfermeras y médicos se apresuraron a borrar del suelo de piedra, pero que perduró por años en la memoria de todos los que pudieron leerla. Casi dos siglos después, aún se recuerda la anécdota, en los libros que hablan sobre la medicina psiquiátrica de la época, como una de las más terribles y más evidentes de los rigores a la que se sometían a las mujeres creativas. A las “locas” que utilizaban la palabra como una forma de liberación.

Tal vez por eso, cuando en una ocasión se le preguntó a Mary Shelley cómo había logrado escribir una novela tan insólita que, en apariencia, había nacido de la inspiración súbita como lo era Frankenstein o el moderno Prometeo, la escritora no dudo en cuál podía ser la respuesta. Corría el año 1849 y ya por entonces Mary con toda seguridad se encontraba acostumbrada a cuestionamientos semejantes. Aunque le llevó casi dos décadas, finalmente había logrado que su nombre figurara en uno de los libros más extraños publicados para su época: la historia de un monstruo creado por la ambición y avaricia amoral de un creador obsesionado con la muerte. A la distancia, que una mujer pudiera haber escrito algo semejante no era poca cosa, pero aún más asombroso resultaba que Mary Shelley hubiese establecido, casi sin saberlo, una de las líneas más frecuentes de la Ciencia Ficción contemporánea: la percepción de la locura como una forma de expresión creativa. De modo que no resulta sorpresivo que la escritora respondiera a la pregunta con una sonrisa triste y cierto cansancio: “Enloqueciendo”. Y esa única palabra resume la lucha que llevó a cabo como escritora para encontrar un lugar en medio del mundo literario de su época. O, mejor dicho, un espacio al cual llamar suyo en medio de una estructura que negaba la mera existencia de la mujer. Con todo su enorme talento, Mary Shelley fue una de las primeras mujeres en asumir la noción de la escritura como identidad, pero sí, tal como lo afirmó en una carta personal a Mary Diana Dods, tuvo que enloquecer un poco para hacerlo. La locura como base de algo más grande, más elaborado, más duro de entender que la mera proyección de una capacidad artística.

Shelley era el nuevo rostro de todo un entramado complicado que rodeaba a la escritura femenina — y a la novela gótica — de cierto aire misterioso y aprensivo. Después de todo, el relato gótico como tal había nacido casi un siglo atrás y era parte de la cultura europea desde mucho antes, cuando carecía de nombre y en realidad no era otra cosa que un conjunto de imágenes sugerentes unidas entre sí. Para 1790, lo gótico y la escritura femenina parecían unidas por un vinculo enorme, complejo y extraño. Y, por supuesto, por la locura: la mayoría de las mujeres del gótico temprano — las poquísimas que escribían sobre el tema y las que aparecían en medio de las escabrosas narraciones — estaban muy cerca de perder la cordura. O eso era lo que sugerían los cuentos y fragmentos: narrativas en las que la demencia tenía un papel fundamental. Entre el castillo en ruinas, el tirano que gobernaba con puño de hierro y la damisela en desgracia, la locura era el elemento que permitía amalgamar la pretensión del gótico en desmenuzar la realidad objetiva en temores. Estratos y dimensiones del miedo, en el que la pérdida de la capacidad para comprender la realidad era uno de los más temibles.

La ficción gótica era, sin duda, el escenario ideal para hacerlo: La Revolución Francesa dotó al género de toda su eléctrica condición de terror sustancioso y lo convirtió en algo más doloroso. De pronto, los proto-relatos de mujeres etéreas encerradas y destruidas por la maldad, sólo para ser rescatadas por un héroe inesperado, se hicieron más elaborados y convincentes. Y, sobre todo, rompieron la línea invisible que permitía a los relatos tener un orden y una construcción predecible. El horror dejó de encontrarse entre las sombras y pasó a abarcar un amplio abanico de cuestionamientos y la mera incertidumbre. Mary Shelley parecía muy consciente de ese antecedente. En Frankenstein subraya en “La rima del viejo marinero” el tipo de emoción que buscaba el gótico: “Como uno que va con miedo y horror / por una solitaria senda / y luego de mirar atrás, aprieta el paso / y nunca más voltea; / porque sabe que un demonio atroz / pegado a él camina”.

Pero la incertidumbre del gótico no era un hecho casual, sino una consecuencia inmediata a todo un proceso invisible que encontró en el género una conclusión inmediata. Para las escritoras del siglo XIX el mundo literario no sólo se encontraba cerrado a cualquier acceso, sino también desprovisto de toda influencia femenina; lo que daba como resultado percibir a la mujer que escribe como una imposibilidad. Enclaustradas en una cultura que dominó la actuación y el comportamiento de la mujer desde el hogar hasta cada una de sus actuaciones en la sociedad, escribir se convirtió no sólo en un acto de liberación y una comprensión de la arquitectura que cerraba los espacios para el talento femenino. Para la gran parte de las escritoras de la época, escribir era un síntoma de demencia y, también, una percepción permanente y desconcertante sobre su naturaleza dividida: entre el ideal que se exigía y la naturaleza creativa existía una brecha notable que amalgamaba una buena cantidad de prejuicios, la mayoría de índole restrictivos sobre la conducta femenina. La mayoría de los manuales psiquiátricos de la época insistía que una mujer que escribía “demostraba graves problemas espirituales y el alma torturada”. Y aún más preocupante: un inequívoco síntoma “de falta de control sobre sí misma”. La incertidumbre sobre lo que pueda acaecer — o no — en la forma en su vida. Escribir se convirtió en un impulso, pero también en una necesidad desesperada de reivindicación y de poder. Escribir no era sólo una forma de expresar el impulso creativo — que lo era — , sino también de romper la rígida moral que imponía un voto restrictivo a cualquier actividad de expresión femenina. Con seudónimos masculinos, la ayuda de esposos y hermanos, las escritoras de siglo XIX batallaron con todas las armas a su disposición contra la imposición de un veto de silencio histórico que les resultaba insoportable.

Continuará…

**

Todas las imágenes pertenecen a la colección «Madwoman In the Attic: The Female Gothic in 19th Century Literature» de Lezley Saar.

****

Bruja por nacimiento. Escritora por obsesión. Fotógrafa por pasión.

Desobediente por afición. Ácrata por necesidad.

¡LLÉVATELO!

Sólo no lucres con él y no olvides citar al autor y a la revista.